Octogésimo aniversario del ataque japonés a Pearl Harbour, 7 de diciembre

de 1941

¿Fue el ataque a Pearl Harbor

un ataque por sorpresa?

Por Jacques R. Pauwels

Rebelion

07/12/2021

Fuentes: Rebelión

Con motivo del

octogésimo aniversario del ataque japonés a Pearl Habour el 7 de diciembre de

1941, un acontecimiento fundamental para el devenir de la Segunda Guerra

Mundial, reproducimos el capítulo dedicado a este acontecimiento del libro de

Jacques R. Pauwels, «Los grandes mitos de la historia moderna. Reflexiones

sobre la democracia, la guerra y la revolución», Boltxe Liburuak, diciembre de

2021 [Traducido al castellano por Beatriz Morales Bastos].

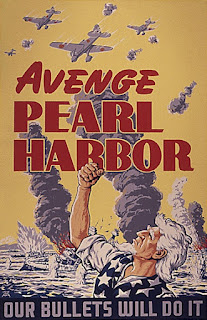

El mito:

Estados Unidos se implicó activamente en la Segunda Guerra Mundial debido

al ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Hacía tiempo que el

presidente Franklin Delano Roosevelt (FDL) quería entrar en guerra contra la

Alemania nazi, pero no podía hacerlo porque los aislacionistas dominaban el

Congreso. Sin embargo, después del traicionero ataque por sorpresa japonés

contra Pearl Harbor el Congreso reconsideró su postura y accedió a declarar la

guerra a Japón, lo que significaba también la guerra contra el aliado alemán

del País del Sol Naciente.

La realidad:

Los dirigentes políticos y militares estadounidenses, incluido el

presidente Roosevelt, no querían la guerra contra la Alemania nazi, pero sí

contra Japón. El Tío Sam llevaba ya mucho tiempo preparándose para esa guerra,

y anhelaba ganarla rápida y fácilmente. Provocaron deliberadamente a Tokio para

que atacara Pearl Harbor de modo que el conflicto se pudiera presentar ante el

Congreso y ante la opinión pública estadounidense como uno puramente defensivo.

Después de este ataque el Congreso declaró la guerra a Japón, pero no a la

Alemania nazi, que no tenía nada que ver con esa agresión. Fue Hitler quien de

forma totalmente inesperada declaró la guerra a Estados Unidos, a pesar de que

no tenía obligación de hacerlo según los términos de su alianza con Japón. De

este modo Estados Unidos también se encontró en guerra contra Alemania, algo

que no había previsto y para lo que no se había elaborado plan alguno.

La Gran

Depresión fue esencialmente una crisis de sobreproducción combinada con una

demanda insuficiente. En Estados Unidos el presidente Roosevelt trató de

estimular la demanda con una combinación de medidas «keynesianas», incluidas

obras públicas, que se conoció con el nombre de New Deal. Los

programas de creación de trabajos cuya única finalidad era mantener a alguien

ocupado se suponía que creaban empleo y de ese modo aumentaban el poder

adquisitivo agregado. En este sentido, la construcción de presas ha recibido

tanta publicidad como la de autopistas en la Alemania de Hitler, pero, de nuevo

como en el caso de Alemania, aunque hay que reconocer que en menor medida, los

grandes proyectos de armamento, por ejemplo, la construcción de portaaviones y

bombarderos, también estimularon la producción, el empleo y, en última

instancia, aumentaron la demanda.

Con todo, fue

la propia guerra la que hizo que la economía estadounidense saliera de la

crisis y experimentara un auge sin precedentes. En adelante había que producir

aviones, barcos, tanques, camiones y todo tipo de equipamientos marciales no

solo para el propio Estados Unidos, sino también, por medio del Programa de

Préstamo y Arriendo, primero para los británicos y sus aliados y por último

incluso para la Unión Soviética. Y no debemos olvidar que al menos hasta Pearl

Harbor los trusts del petróleo estadounidenses también se

beneficiaron de sus ventas a todos los países beligerantes, incluida Alemania.

Y de este modo, gracias a la guerra en Europa, Estados Unidos pudo salir de la

pesadilla de la Gran Depresión. La producción y el empleo se dispararon, lo

mismo que los beneficios. En este contexto, el Estados Unidos corporativo

también buscó en otros lugares del mundo mercados para sus productos acabados,

oportunidades para reinvertir lucrativamente el capital que se iba acumulando y

por último, pero no menos importante, materias primas como caucho y petróleo.

Medio siglo

antes, a finales del siglo XIX, Estados Unidos se había unido a los demás

grandes países industriales del mundo en una muy competitiva «pelea» mundial

por los mercados y los recursos, y se convirtió así en una potencia

«imperialista» como Gran Bretaña y Francia. Por medio de una agresiva política

exterior de presidentes como Theodore Roosevelt, primo de Franklin Delano

Roosevelt (FDR), y de una «espléndida guerrita» contra España, Estados Unidos

había logrado el control de antiguas colonias españolas como Puerto Rico, Cuba

y Filipinas, y también de la hasta entonces independiente isla nación de Hawai.

De este modo el Tío Sam empezó a tener mucho interés por el océano Pacífico,

sus islas y las tierras en sus lejanas orillas, el Lejano Oriente, donde era

especialmente atractiva China, que desde el punto de vista de un hombre de

negocios era un «mercado» con un potencial ilimitado y un país vasto aunque

débil, en el que al parecer podía penetrar económicamente una potencia

imperialista con suficiente poder y ambición para hacerlo [1].

En el Lejano

Oriente, y en particular respecto a China, Estados Unidos se enfrentaba a la

competencia de una agresiva potencia rival que quería hacer realidad sus

propias ambiciones imperialistas en esa parte del mundo: Japón, el País del Sol

Naciente. Desde hacía décadas las relaciones entre Washington y Tokio no habían

sido buenas, pero empeoraron durante la década de 1930 marcada por la

Depresión, en la que se endureció la rivalidad por mercados y recursos. Japón

estaba aún más necesitado de petróleo y de materias primas similares para

alimentar sus fábricas, y también de mercados para sus productos acabados y

para su capital de inversión. Tokio llegó incluso a hacer la guerra a China y a

crear un Estado cliente, Manchukuo, rico en materias primas, en la parte norte

de ese gran pero débil país. Lo que molestaba a Estados Unidos no era que los

japoneses oprimieran, explotaran y despreciaran a sus vecinos chinos (y

coreanos) a los que consideraba subhumanos, sino que parecieran estar decididos

a convertir a China y al resto del Lejano Oriente, incluidos los ricos en

recursos Sudeste de Asia e Indonesia, en lo que denominaban un dominio

económica propio, una «economía cerrada» en el que no tenía cabida la

competencia estadounidense [2].

Al igual que la

clase alta de su país en general, los hombres de negocios estadounidenses

estaban muy frustrados por la posibilidad de ser excluidos del lucrativo

mercado del Lejano Oriente por los «japos», un «raza amarilla» supuestamente

inferior a la que los estadounidenses en general ya habían empezado a

despreciar en el siglo XIX (lo mismo que a los «ojos de rendija», como llamaban

despectivamente a las personas chinas (como los estadounidenses habían tachado

a los japoneses y a los chinos de personas inferiores desde el punto de vista

racial que representaban un «peligro amarillo», durante la guerra les iba a

resultar difícil explicar a sus soldados y civiles la diferencia entre sus

aliados chinos y sus enemigos japoneses [3].

Con el

estallido de la guerra en Europa entró en juego un factor nuevo e importante.

La derrota de Francia y los Países Bajos en 1940 a manos de la Alemania nazi

planteó la pregunta de qué iba a ocurrir con sus colonias en el Lejano Oriente,

es decir, Indochina, rica en caucho, e Indonesia, bendecida con petróleo. Como

sus madres patrias estaba ocupadas por los alemanes, estas colonias parecían

deliciosos frutos maduros, listos para que los recogiera uno de los

competidores que quedaban en el juego de las grandes potencias, pero ¿cuál?

Es indudable

que a los alemanes no les faltaban ganas, pero primero tenían que ganar la

guerra en Europa e imponer a los perdedores un acuerdo similar al de Versalles.

Pero las posibilidades de un triunfo alemán se estaban desvaneciendo

rápidamente ya en el verano de 1941, cuando la Wehrmacht no logró el ansiado

triunfo contra los soviéticos. Por lo que se refiere a los británicos, seguían

muy ocupados con la guerra contra la Alemania nazi y tenían razones para temer

por sus propias posesiones en el Lejano Oriente, como Hong Kong, Malasia y

Singapur.

Sin embargo, un

candidato muy probable era Japón, una potencia con grandes ambiciones,

especialmente en su parte del mundo, y con un enorme apetito de caucho y

petróleo. ¿Podría Estados Unidos tolerar una expansión japonesa en el Sudeste

de Asia además de un monopolio japonés del «mercado» chino? Era muy improbable

porque significaría la hegemonía japonesa en el Lejano Oriente, y el fin de las

ambiciones y sueños transpacíficos del Tío Sam. Con todo, justo este panorama

pareció empezar a cobrar forma cuando el gobierno colaboracionista de Francia

en Vichy transfirió el control de Vietnam a Japón en 1940 y cuando en el verano

del año siguiente Japón se hizo con toda la «Indochina francesa».

Los

responsables estadounidenses consideraron entonces que había que actuar

urgentemente antes de que la rica en petróleo Indonesia cayera también en manos

de los japoneses y todo el Lejano Oriente desapareciera de la pantalla del

radar estadounidense. Además, si el País del Sol Naciente se apoderaba de los

yacimientos de petróleo de Indonesia, dejaría de depender de las importaciones

de Estados Unidos de esta materia prima de vital importancia, lo que reduciría

drásticamente los ingresos de los trust del petróleo

estadounidenses que en 1939 manejaban entre el 75% y el 80% de las

importaciones totales de «oro negro» por parte de Japón [4].

Aunque en la

década de 1930 la élite estadounidense se oponía mayoritariamente a la guerra

contra la Alemania nazi, cada vez era más favorable a la posibilidad de un

conflicto contra Japón. Se veía al País del Sol Naciente a través de un prisma

tintado de racismo como un país advenedizo esencialmente débil, cuyo poder era

«más alarde que fundamento» y cuyos «dirigentes estaban dispuestos a retroceder

ante la superior determinación del hombre blanco», en palabras del historiador

estadounidense Michael S. Sherry. Este historiador también menciona al

Secretario de la Guerra, Henry L. Stimson, «que señaló que en conflictos

pasados los japoneses se habían “arrastrado” y batido en retirada como

“cachorros azotados” cuando Estados Unidos se mantuvo firme». El Secretario de la

Marina, Frank Knox, estaba convencido de que el poderoso Tío Sam podría «borrar

fácilmente [a Japón] del mapa en tres meses». En vista de todo esto podemos

entender por qué los planes de guerra contra Japón estaban preparados desde

hacía tiempo [5].

Con esta guerra

en mente se habían fabricado los portaaviones y los bombarderos estratégicos ya

en la década de 1920. Y en la década de 1930 se habían creado los bombarderos,

capaces de «atacar a través de los mares». La «fortaleza volante» B-17 despegó

por primera vez en 1935 (la idea de que Estados Unidos no estaba en absoluto

preparado para la guerra en el momento de Pearl Harbor es otro mito con el que

hay que terminar). Estas armas proporcionaron al Tío Sam un brazo militar lo

suficientemente largo como para llegar al otro lado del Pacífico, donde

Filipinas, estratégicamente situadas cerca tanto de Japón como de China,

Indochina e Indonesia, podían servir de base de operaciones muy útil Se creía

que Japón, con sus «ciudades hechas de madera y de papel», estaba totalmente

indefenso ante los poderosos bombarderos estadounidenses [6].

Los dirigentes

políticos, militares y económicos de Estados Unidos querían la guerra contra

Japón y el presidente FDR, cuya riqueza familiar se había construido, al menos

en parte, gracias el comercio del opio con China, se mostró bastante dispuesto

a proporcionar esa guerra (el amor por la paz de FDR se suele sobrestimar, lo

mismo que el de la mayoría de los demás presidentes estadounidenses, como

Wilson y Obama, a que se le concedió el Premio Nobel de la Paz sin razón

alguna). Evidentemente, en respuesta a una consulta del presidente, el

almirante Thomas C. Hart, comandante de la flota asiática de Estados Unidos con

base en Manila, informó a Roosevelt de que «se cree que es sensata la idea de

una guerra con Japón». En verano de 1941 FDR también autorizó el plan JB 355,

una operación de «falsa bandera» para bombardear Japón con aviones

aparentemente pertenecientes a China, que estaba oficialmente en guerra con

Japón. Pero el plan nunca se llevó a cabo, posiblemente porque los excelentes

cazas Zero japoneses habrían derribado fácilmente los bombarderos de medio

alcance, los Lockheed Hudson, y en ese caso se podría descubrir que la

«operación negra» era una agresión estadounidense, de facto un

acto de guerra estadounidense [7].

Con todo,

Washington no se podía permitir que se le viera iniciar una guerra contra

Japón. Al presuntamente aislacionista Congreso y a una opinión pública

estadounidense con pocas ganas de guerra solo se les podía «vender» una guerra

defensiva. Además, un ataque estadounidense a Japón también habría exigido a la

Alemania nazi acudir en ayuda de Japón según los términos de su alianza,

mientras que un ataque japonés a Estados Unidos no. Según los términos del Tratado

Tripartito firmado por Japón, Alemania e Italia en Berlín el 27 de septiembre

de 1940, los tres países se comprometían a ayudarse mutuamente cuando una de

las tres potencias firmantes fuera atacada por otro país, pero no cuando uno de

ellos atacara a otro país. Por otra parte, como Hitler ya estaba en una

situación desesperada en la Unión Soviética, se creía que no estaría dispuesto

a enfrentarse a un nuevo enemigo del calibre de Estados Unidos. Se pudo

apreciar la reticencia de Berlín a implicarse en una guerra contra Estados

Unidos en su moderación ante una serie de incidentes en los que se vieron

involucrados barcos estadounidenses y submarinos alemanes en el Atlántico en el

otoño de 1941. A veces se afirma erróneamente que estos incidentes, denominados

de forma exagerada «guerra naval no declarada», reflejan el deseo de FDR de

entrar en guerra contra la Alemania nazi.

Puede que

Roosevelt hubiera sobrestimado la aversión a la guerra de la opinión pública

estadounidense. La mayoría de los estadounidenses no quería una guerra contra

Alemania, pero un conflicto con Japón era harina de otro costal. Según Sherry,

las encuestas de opinión demostraron que la mayoría de los estadounidenses

compartía los prejuicios racistas de la élite contra los «japos», despreciaba a

los países del Lejano Oriente y afrontaba la posibilidad de una guerra contra

semejante enemigo «con entusiasmo, casi con displicencia». Cita un artículo de

la revista Life titulado «US Cheerfully Faces War with Japan»

[Estados Unidos afronta alegremente la guerra contra Japón] publicado la

víspera del ataque a Pearl Harbor, en el que se informaba de que los

estadounidenses pensaban «con razón o sin ella, que los japoneses eran pan

comido». Por lo tanto, el tipo de guerra que se esperaba era una nueva edición

de la «espléndida guerrita» de 1898 contra España, es decir, una guerra contra

un solo enemigo que se suponía era relativamente débil, pero también una guerra

que se pudiera presentar como de naturaleza defensiva. Por consiguiente, había

que provocar a Japón para que cometiera un acto de agresión. Al discutir en una

reunión del gobierno acerca de «si el pueblo nos apoyaría en caso de que

atacáramos a Japón», Roosevelt «insinuó que Estados Unidos podría atacar

primero, quizá después de que un incidente ofreciera un pretexto para hacerlo»

[8].

En verano de

1941 Washington empezó a trabajar sobre cómo provocar a Japón para que iniciara

una guerra. Pareció que se había perdido una oportunidad cuando los japoneses

ocuparon la mitad sur de Vietnam el 28 de julio, un paso que los

estadounidenses consideraron el preludio de una invasión de las Indias

Orientales Holandesas y un control japonés casi total del Sudeste de Asia.

Había que impedir lo antes posible ese funesto panorama.

El momento

pareció propicio por otra razón, ya que los sabuesos de la Wehrmacht, a los que

se había soltado en la Unión Soviética solo un mes antes, podrían estar

ocupados ahí mucho más tiempo del esperado. Los británicos pudieron así

respirar más tranquilos, lo que permitió a Washington cambiar su atención del

Atlántico al Pacífico y centrarse en los «japos». Se esperaba que el ejército

japonés, cuya base estaba a lo largo de la frontera entre Manchukuo y Siberia,

podría emprender de nuevo hostilidades contra la Unión Soviética, como ya había

ocurrido en 1939, lo que haría que el interior japonés fuera vulnerable desde

su periferia sur y este. El 15 de julio de 1941 el embajador estadounidense en

Tokio informó a Washington que se rumoreaba que las tropas japonesas se estaban

concentrando cerca de centros estratégicos soviéticos como Vladivostok [9].

Incluso unos meses después, en octubre, «las estimaciones militares

estadounidense […] todavía consideraban que el ataque a Rusia era la acción

japonesa más probable y que el ataque a instalaciones estadounidense era muy

poco probable» [10].

Un sector de

los dirigentes japoneses, personificado por el ministro de Exteriores, Yosuke

Matsuoka, sí defendía atacar a la Unión Soviética, pero muchos generales se

oponían. Se decidió observar desde la barrera hasta que la derrota soviética

fuera segura. Se estacionaron tropas adicionales en Manchukuo para participar

en el ataque en cuanto «cayera al suelo el caqui maduro» . Esa oportunidad

nunca se iba a presentar [11], pero debieron de haber sido los ecos de estos

preparativos los que convencieron a los estadounidenses de que Japón estaba

dispuesto a unirse a Alemania en la guerra contra la Unión Soviética [12]. En

todo caso, con el grueso del ejército japonés abandonado, por así decirlo, en

el interior de China y supuestamente a punto de verse envuelto en un conflicto

con los soviéticos, los dirigentes de Washington consideraron que podían

esperar una victoria rápida y fácil contra una nación insular que estaba

indefensa ante las poderosas fuerzas navales y aéreas estadounidenses,

especialmente sus bombarderos.

Para conseguir

el tipo de guerra «defensiva» que no provocara la intervención alemana y se

tuviera la seguridad de que era aprobada por los aislacionistas del Congreso,

Roosevelt tenía que «provocar a Japón para que cometiera un acto de guerra

manifiesto contra Estados Unidos», como ha señalado Robert B. Stinnett en un

detallado y bien documentado estudio [13]. En efecto, en caso de que hubiera un

ataque por parte de Japón la opinión pública estadounidense se iba a unir sin

lugar a dudas tras la bandera; ya lo había hecho antes, en concreto al empezar

la Guerra Hipano-Estadounidense, cuando el acorazado estadounidense Maine se

había hundido misteriosamente en el puerto de La Habana durante una visita, un

hecho del que se culpó a España. Y lo hizo de nuevo después de otra provocación

planeada, el incidente del golfo de Tonkin en 1964. Y Roosevelt y sus asesores

debieron de darse cuenta de que la opinión pública estadounidense se podía

haber opuesto a la guerra contra Alemania, pero no contra Japón. Además, si

Japón iniciaba las hostilidades, el Reich no estaba obligado a acudir en su

ayuda. Por consiguiente, los aislacionistas del Congreso, que eran no

intervencionistas respecto a Alemania, pero no respecto a Japón, no tuvieron

que temer que un conflicto con Japón significara también una guerra contra

Alemania.

Como el

presidente Roosevelt había decidido que «se debe ver a Japón dar el primer

paso», hizo de «provocar a Japón para que cometiera un acto de guerra

manifiesto la principal política que guió sus actos hacia Japón a lo largo de

1941», como escribe Stinnett [14], El presidente debió de hablarlo con

Churchill. El 17 de agosto de 1941 este informó a su gobierno que FDR le había

dicho que «emprendería la guerra,pero no la declararía» y que «se iba a hacer

todo lo posible para forzar un incidente». Churchill concluyó que esperaba que

la actitud de Roosevelt respecto a Japón fuera «cada vez más provocativa» [15].

Entre las estratagemas utilizadas estaba el desplegar barcos de guerra cerca de

las aguas territoriales japonesas, e incluso dentro, al parecer con la

esperanza de provocar un incidente que pudiera servir de casus belli.

Igual de provocador fue el traslado a Filipinas a finales del verano de 1941 de

un escuadrón de bombarderos B-17, que podía atacar Japón desde ahí.

El Secretario

de la Guerra Stimson escribió eufórico a FDR acerca de esos bombarderos que «de

pronto nos encontramos con que se nos ha conferido la posibilidad de gran

poder« y claramente quería decir poder respecto a Japón. En un intento de

contribuir a que este tipo de confianza y optimismo se filtrara a la opinión

pública estadounidense y de prepararla para la guerra, en octubre de 1941 la

revista Fortune publicó un artículo sobre el bombardero B-17.

Su buena noticia era que, si «se utilizaba de forma contundente contra fábricas

y civiles, esa arma destruiría el poder de producción [del enemigo] y, en

última instancia, su voluntad de resistir, con lo que se le exigiría una

rendición, aunque sus ejércitos permanecieran invictos». A finales de ese mismo

mes otra revista estadounidense, United States News, publicó un

mapa del Lejano Oriente en el que se veían unos bombarderos que se dirigían a

Tokio desde Guam, Singapur, Hong Kong y, por supuesto, Filipinas, La

publicación de este material puede haber sido una mera coincidencia, pero

también es posible, e incluso más probable, que pretendiera contribuir a

provocar a Japón para que atacara de forma preventiva las bases desde las que

las fuerzas aéreas o navales podrían lanzar un ataque [16].

En Manila,

donde estaban estacionados ahora los B-17, muy amenazadoramente desde el punto

de vista japonés, George Marshall, Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas

de Estados Unidos, celebró una rueda de prensa el 15 de noviembre de 1941 en la

que informó sin rodeos a un grupo de destacados periodistas estadounidenses (a

los que de forma poco realista «hizo jurar que guardarían el secreto») que

«preparamos una guerra contra Japón». Añadió que las bombas incendiarias

lanzadas por los B-17 iba a borrar de la faz de la tierra «las ciudades de

papel» de Japón y a matar de paso a miles de civiles, lo que bastaría para

hacer que los supuestamente cobardes «japos» izaran la bandera blanca [17]. Era

improbable que la revelación «confidencial» de Marshall no llegara a oídos de

los japoneses; aunque aparentemente no era más que un plan estúpido, es más

probable que fuera deliberado, una argucia que formaba parte de la estrategia

de provocación de FDR.

No obstante,

posiblemente fue más eficaz todavía la implacable presión económica que se

ejerció sobre Japón, un país que necesitaba desesperadamente materias primas y,

por tanto, es posible que considerara que esos métodos eran particularmente

provocativos. Esta estrategia equivalía a una despiadada forma de guerra

económica que, una vez más, reflejaba desprecio por Japón, al que se

consideraba «un tigre de papel que se iba a desmoronar en respuesta a una

fuerte presión estadounidense». Muchos dirigentes estadounidenses esperaban que

ni siquiera fuera necesaria la acción militar para lograr el objetivo de

eliminar al gran rival transpacífico de Estados Unidos y que las meras amenazas

serían suficientes. En su rueda de prensa en Manila el 15 de noviembre Marshall

había expresado la esperanza de que bastaría la disuasión para hacer el

trabajo, de modo que no sería necesario bombardear las ciudades japonesas. Se

consideraba cobardes a los japoneses, pero también «astutos calculadores» que

«sopesarían ganancias y pérdidas, y decidirían [a la hora de calcular las

pérdidas potenciales a consecuencia de la acción militar estadounidense] que

las últimas eran demasiado importantes». Así, el gobierno Roosevelt congeló

todos los activos japoneses en Estados Unidos y en colaboración con los

ingleses y los holandeses impuso unas severas sanciones económicas a Japón,

incluido un embargo a las exportaciones tanto de chatarra y otros metales

vitales para la industria del acero de Japón como de productos petroleros, lo

que en realidad sirvió para aumentar las ganas de Japón de controlar la rica en

petróleo colonia holandesa de Indonesia [18].

El objetivo de

las constantes provocaciones estadounidenses a Japón era conseguir que sus

dirigentes fueran a la guerra, ya que la única otra alternativa viable era

«renunciar al estatus de gran potencia [de su país] y relegarlo a una

dependencia estratégica permanente de un Washington hostil». No es de extrañar

que decidieran que era «mejor luchar que capitular» puesto que les perecía que

«la guerra (incluso una guerra perdida) era […] a todas luces preferible a la

humillación y el hambre» [19]. El embajador estadounidense en Tokio advirtió

reiteradamente de ello e insistió en que las sanciones podrían «obligar a Japón

a arriesgarse a un “hara-kiri nacional”» [20], pero fue ignorado

porque en Washington se deseaba la guerra. El 26 de noviembre el Secretario de

Estado Cordell Hull envió a Tokio una categórica «Nota de diez puntos»,

conocida como la «Nota Hull», que incluía exigencias que se sabía eran

inaceptables, como la retirada de sus tropas de China e Indochina. En aquel

momento los japoneses se hartaron y decidieron emprender su propia acción

militar. Al recordar las provocaciones por parte de Estados Unidos en otoño de

1941, FDR iba a confesar más tarde a un amigo que «este pinchar continuamente

con alfileres a las serpientes cascabel acabó haciendo que este país mordiera».

Y, efectivamente, cuando recibieron la «Nota de diez puntos» fue cuando las

«serpientes de cascabel» de Tokio decidieron que ya bastaba y se prepararon

para «morder», esto es, para optar por la guerra en vez de por la sumisión

[21].

Ya a finales de

octubre de 1941 se rumoreaba entre la comunidad estadounidense en Manila que la

tropa japonesa iba camino de Pearl Harbor [22]. Todavía no era el caso, aunque

el 26 de noviembre de 1941 se ordenó a una flota japonesa navegar hacia Hawai

para atacar la impresionante colección de barcos de guerra que FDR había

decidido estacionar ahí en 1940 (de forma tan provocadora como tentadora por lo

que respecta a los japoneses). En Tokio se esperaba que un ataque certero a la

base naval situada en medio del Pacífico impediría a los estadounidenses

intervenir de forma eficaz en el Lejano Oriente en un futuro inmediato, lo que

brindaría a Japón una buena oportunidad de establecer firmemente su supremacía

en el Lejano Oriente, por ejemplo, añadiendo Indonesia a su colección de

trofeos, apoderándose de Filipinas, etc.

De este modo se

iba a crear un hecho consumado respecto al cual Estados Unidos no iba a poder

dar marcha atrás una vez que se recuperara del golpe recibido en Pearl Harbor,

especialmente porque se vería privado de su cabeza de puente en el Lejano

Oriente, Filipinas. No obstante, los estadounidenses habían descifrado los

códigos japoneses, de modo que los hombres que estaban en lo más alto de la

cúpula de poder en Washington sabían exactamente dónde estaba la armada

japonesa y qué intenciones tenía [23]. Pero no se permitió que esta información

llegara a los niveles más bajos y no se advirtió a los comandantes en Hawai, lo

que permitió que se produjera el «ataque sorpresa» a Pearl Harbor aquel funesto

domingo 7 de diciembre de 1941 [24].

Al día

siguiente a FDR le resultó fácil convencer al Congreso de que declarara la

guerra a Japón y, como era de esperar, el pueblo estadounidense, conmocionado

por lo que parecía ser un ataque a traición, que él no podía saber que lo había

provocado su propio gobierno, se unió tras la bandera de barras y estrellas.

Como ha señalado el historiador estadounidense Michael S. Sherry, los

estadounidenses consideraron que el ataque japonés era una traición (o, como

dijo FDR, una «infamia»), tanto más cuanto que ellos mismos habían soñado

previamente con «lanzar bombas sobre Japón, quizá en un ataque sorpresa» [25].

Estados Unidos

estaba preparado para emprender la guerra contra Japón y las posibilidades de

una victoria relativamente fácil no se vieron mermadas por las pérdidas

sufridas en Pearl Harbour que, aunque eran aparentemente graves, estaban lejos

de ser catastróficas. Los barcos hundidos eran viejos, «en su mayoría […]

viejas reliquias de la Primera Guerra Mundial» y no eran en absoluto

indispensables en la guerra contra Japón. Los barcos de guerra modernos, por su

parte, incluidos los portaaviones, cuyo papel en la guerra iba a resultar

fundamental, no habían sufrido daños: justo antes del ataque Washington les

había ordenado convenientemente abandonar la base y estaban a salvo en alta mar

cuando se produjo el ataque japonés [26].

Con todo, el

plan no funcionó exactamente como se había previsto porque unos días después de

Pearl Harbor, el 11 de diciembre, Hitler declaró inesperadamente la guerra a

Estados Unidos por las razones que hemos aclarado en el capítulo anterior. Es

cierto que las relaciones de Estados Unidos con Alemania habían empeorado desde

hacía algún tiempo debido a la ayuda prestada Gran Bretaña a través del

Programa de Préstamo y Arriendo, que fue aumentando hasta la «guerra naval no

declarada» del otoño de 1941. Sin embargo, con su guerra contra Gran Bretaña

lejos de estar acabada y su cruzada contra la Unión Soviética que no iba tal

como estaba previsto, Hitler no deseaba enfrentarse a un enemigo nuevo y

poderoso.

A la inversa,

aunque había muchas razones humanitarias de peso para emprender una cruzada

contra el verdaderamente malvado «Tercer Reich», la élite política, militar y

económica estadounidense no quería declarar la guerra a Alemania. Las

principales corporaciones estadounidenses estaban haciendo unos negocios

fabulosos con la Alemania nazi, por ejemplo, suministrándole el petróleo que

tanto necesitaban sus panzers y stukas, y

beneficiándose también de la guerra que Hitler había provocado ya que vendían

equipamiento de guerra a Gran Bretaña dentro del Programa de Préstamo y

Arriendo. Además, muchos miembros de la clase alta estadounidense, que

ignoraban la trascendencia de la batalla de Moscú, todavía esperaban que Hitler

acabara destruyendo una Unión Soviética a la que despreciaban tanto como

Hitler. No se deseaba una guerra contra Alemania y las fuerzas armadas

estadounidenses habían preparado planes minuciosos para una guerra tanto contra

Japón como contra Gran Bretaña (más Canadá) e incluso contra México, pero no

contra la Alemania nazi [27]. Así que la declaración de guerra de Alemania fue

una sorpresa muy desagradable para la Casa Blanca.

Al abordar el

tema de Pearl Harbor, el popular historiador estadounidense Stephen F. Ambrose

ha puesto de relieve que Estados Unidos no «entró» en guerra sino que fue

«arrastrado» a ella «a pesar de los actos del presidente estadounidense más que

debido a ellos» [28]. Tiene razón en el sentido de que, en efecto, el Tío Sam

fue «arrastrado» a la guerra en Europa en contra de su

voluntad. Esto plantea una pregunta muy interesante pero a la que no se puede

responder: ¿cuándo habría entrado Washington en la guerra contra la Alemania

nazi si el propio Hitler no hubiera actuado como hizo el 11 de diciembre de

1941? ¿Quizá nunca?

En cualquier

caso, después de Pear Harbor los estadounidense se encontraron inesperadamente

con que tenían que hacer frente a dos enemigos en vez de a uno solo. Y ahora

tenían que luchar una guerra mucho más grande de lo esperado, es decir, una

guerra para la que no se habían elaborado planes, una guerra en dos frentes,

una guerra tanto europea como asiática, una verdadera guerra mundial en vez de

otra rápida y fácil «espléndida guerrita». Además, el País del Sol naciente iba

a resultar ser un hueso mucho más duro de roer de lo que habían esperado los

dirigentes políticos y militares estadounidenses, convencidos de la inferioridad

de los «japos». Este hecho quedó muy claro el mismo 8 de diciembre de 1941, el

día después de Pearl Harbor, cuando los japoneses atacaron Filipinas y

destruyeron muchos bombarderos B-17 en tierra. A los estadounidenses les iba a

costar muchos años cumplir finalmente su viejo sueño de borrar desde el aire

las ciudades japonesas.

El ataque japonés contra Pearl Harbor fue provocado porque se quería un

conflicto armado contra Japón, aunque se necesitaba que pareciera una guerra

defensiva. La idea de que fue por «sorpresa» es un mito, aunque la declaración

alemana de guerra que siguió al ataque en Hawai fue, sin lugar a dudas, una

desagradable sorpresa.

Notas:

[1] Véase, por

ejemplo, Zinn, p. 290-313.

[2] Hearden, p. 105.

[3] «Anti-Japanese sentiment», http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Japanese_sentiment [en castellano https://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento_antijaponés].

[4] Record, p.

13 y siguientes.

[5] Sherry

(1987), pp. 100-91; Knox aparece citado en Buchanan. El ejército estadounidense

había elaborado unos planes minuciosos de guerra contra Japón, lo mismo que

contra Gran Bretaña y México (más Canadá), pero no contra la Alemania nazi,

véase Rudmin.

[6] Sherry (1987), pp. 52-53, 58-61, 100-104.

[7] Weber; véase también «JB 355. Rosevelts

[sic] plan to attack Japan months before Pearl Harbor». En un estudio deAlan Armstrong este plan se presenta como un proyecto que

podía haber impedido el «ataque sorpresa» a Pearl Harbor.

[8] Citado en

Sherry (1995), p. 62.

[9] Telegrama

del embajador en japón (Grew) al Secretario de Estado, 15 de julio de

1941, Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1941,

General, the Soviet Union, Volumen I, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1941v01/d742.

[10] Sherry

(1995), p. 108.

[11] A más

tardar a principios de octubre los dirigentes de Tokio ya había tomado

definitivamente la decisión de no atacar la Unión Soviética, tal como iba a

informar a Moscú ese mismo mes el espía soviético Richard Sorge, véase

Hasegawa, p. 17

[12] Hasegawa, pp. 16-17.

[13] Stinnett, p. 6.

[14] Stinnett, p. 9.

[15] Citado en Baker, pp. 380-381.

[16] Baker, pp. 402, 423.

[17] Sherry (1987), pp. 105-108; Sherry (1995),

p. 61.

[18] Record, p. 13 y siguientes; Sherry (1987),

p. 101. Se cita a Marshall en Sherry (1995), p. 62.

[19] Record, pp. 21, 23.

[20] Baker, p. 425.

[21] Hillgruber, pp. 75, 82-83; Irye, p.

149-150, 181-182; Stoler, p. 32.

[22] Baker, p. 415.

[23] Stinnett, op. cit., pp. 60-82.

[24] Stinnett, pp. 5, 9-10, 17-19, 39-43; Buchanan.

[25] Sherry (1995), p. 62.

[26] Stinnett,

pp. 152-154.

[27] Rudmin. En

los planes de guerra contra Gran Bretaña y su Dominio Canadiense se incluía

bombardear ciudades como Toronto y utilizar gas venenoso.

[28] Ambrose,

p. 66.

*++